ツメクサ 爪草

Flora of Mikawa

ナデシコ科 Caryophyllaceae ツメクサ属

| 中国名 | 漆姑草 qi gu cao |

| 英 名 | Japanese pearlwort |

| 学 名 | Sagina japonica (Sw.) Ohwi |

| 花 期 | 3~7月 |

| 高 さ | 2~20㎝ |

| 生活型 | 1、2年草 |

| 生育場所 | 道端、草地 |

| 分 布 | 在来種、日本全土、朝鮮、中国、台湾、ロシア、インド、ブータン、ネパール |

| 撮 影 | 蒲郡市形原町 02.4.14 |

北アメリカに帰化している。

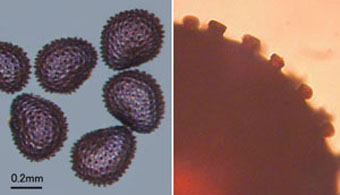

和名の由来は葉が細く、鳥の爪に似ていることから。蒲郡市などの沿海地では山に近いやや湿った場所で見られる。茎は細く、株状になる。葉は対生し、幅0.8~1.5㎜、長さ7~18㎜の線形で先が尖り、基部は膜状に合着し、托葉はない。花は直径約4㎜、花弁は5個、白色、萼片と同長か短い。雄しべ5個、5花柱の雌しべ1個。葯や胞子も白色である。花柄や萼に腺毛があり、まれにほとんどない場合もある。蒴果は球形に近いことが多く球形~卵形、熟すと5裂する。種子は長さ0.39~0.45㎜(実測)、暗褐色、表面に円柱形の突起があるのが特徴である。2n = 46, 64

海岸で見られるツメクサのうち、葉幅が広く、肉厚であり、ハマツメクサと見分けが困難なものがある。これはオツメクサと呼ばれ、品種として分類されているらしいが、情報不足でよくわからない。これを見ると、外観ではハマツメクサと区別できないことがよくわかる。

沿海地など乾いた場所でよく見られるハマツメクサは葉がやや厚く、上部の葉にも腺毛があり、花後にロゼット葉を生じ、越冬する。種子はやや大きく、表面が平滑か、又は不規則な版画の削り痕のようであり、円柱形の突起はない。道路脇の乾いた場所で見られるのはハマツメクサがほとんどであり、外観では判別が難しい場合も多く、種子による判別が確実である。

キヌイトツメクサ Sagina decumbens はツメクサと同じ白色5弁花であって、茎や葉が細く、茎が次第に黒紫色~赤色に変化していく。萼片がツメクサに似て、果実にほぼ接して開出しない。種子はツメクサより小さく、やや三角形、ツメクサと同じような円柱形の突起がある。

イトツメクサは茎の色がキヌイトツメクサにて赤くなり、白色の花弁を欠き、萼片は4個が普通で、果期に開出する。種子の表面はほとんど粗くなく、艶がある。

アライトツメクサはイトツメクサに似て4数性であり、腺毛がない。

和名の由来は葉が細く、鳥の爪に似ていることから。蒲郡市などの沿海地では山に近いやや湿った場所で見られる。茎は細く、株状になる。葉は対生し、幅0.8~1.5㎜、長さ7~18㎜の線形で先が尖り、基部は膜状に合着し、托葉はない。花は直径約4㎜、花弁は5個、白色、萼片と同長か短い。雄しべ5個、5花柱の雌しべ1個。葯や胞子も白色である。花柄や萼に腺毛があり、まれにほとんどない場合もある。蒴果は球形に近いことが多く球形~卵形、熟すと5裂する。種子は長さ0.39~0.45㎜(実測)、暗褐色、表面に円柱形の突起があるのが特徴である。2n = 46, 64

海岸で見られるツメクサのうち、葉幅が広く、肉厚であり、ハマツメクサと見分けが困難なものがある。これはオツメクサと呼ばれ、品種として分類されているらしいが、情報不足でよくわからない。これを見ると、外観ではハマツメクサと区別できないことがよくわかる。

沿海地など乾いた場所でよく見られるハマツメクサは葉がやや厚く、上部の葉にも腺毛があり、花後にロゼット葉を生じ、越冬する。種子はやや大きく、表面が平滑か、又は不規則な版画の削り痕のようであり、円柱形の突起はない。道路脇の乾いた場所で見られるのはハマツメクサがほとんどであり、外観では判別が難しい場合も多く、種子による判別が確実である。

キヌイトツメクサ Sagina decumbens はツメクサと同じ白色5弁花であって、茎や葉が細く、茎が次第に黒紫色~赤色に変化していく。萼片がツメクサに似て、果実にほぼ接して開出しない。種子はツメクサより小さく、やや三角形、ツメクサと同じような円柱形の突起がある。

イトツメクサは茎の色がキヌイトツメクサにて赤くなり、白色の花弁を欠き、萼片は4個が普通で、果期に開出する。種子の表面はほとんど粗くなく、艶がある。

アライトツメクサはイトツメクサに似て4数性であり、腺毛がない。