ヒロハホウキギク 広葉箒菊

Flora of Mikawa

キク科 Asteraceae シムフィヨトリクム属

| 英 名 | southwestern annual saltmarsh aster |

| 学 名 |

Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. parviflorum (Nees) S. D. Sundb. synonym Symphyotrichum expansum (Poepp. ex Spreng.) G. L. Nesom synonym Symphyotrichum parviflorum (Nees) Greutersynonym Aster subulatus var. cubensis (DC.) Shinners |

| 花 期 | 8~10月 |

| 高 さ | 100~200㎝ |

| 生活型 | 1年草 |

| 生育場所 | 日当たりのよい荒地、やや湿った場所 |

| 分 布 | 帰化種 U.S.A、西インド諸島、中央アメリカ、南アメリカ原産 |

| 撮 影 | 蒲郡市形原町 11.10.15 |

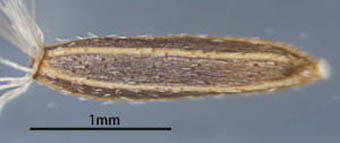

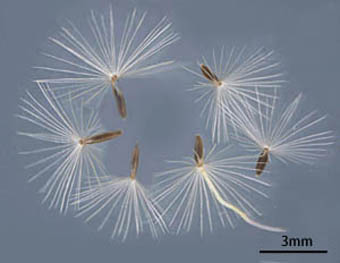

茎は直立し、枝が横(60~90度程度)に出て、広がる。葉は長さ10~15㎝、幅7~10㎜であり、ホウキギクより大きく、縁に5~10対の鋸歯がある。葉の基部は茎を少し抱く。花は直径7~9㎜、白色~淡紅紫色。筒状花は冠毛より長く、舌状花の筒部も冠毛とほぼ同長で、花を上から見たときに冠毛がやや見える程度で目立たない。舌状花が乾いてくると小舌(舌状部)がコイル状に1~2回巻く。痩果は淡褐色、長さ約2㎜、冠毛は長さ3~3.5㎜、痩果の1.5倍程度の長さ。総苞は長さ約5㎜。2n=10。

ホウキギクは2n =20で葉幅が狭く、花が小さく、花を上から見たときに冠毛が目立つ。また、冠毛が痩果の2倍程度の長さ。(ホウキギクとヒロハホウキギクの比較参照)

ホウキギクとヒロハホウキギクとの雑種はムラサキホウキギクといわれ、頭花がヒロハホウキギクに似て、ホウキギクより濃い淡紫色で、冠毛が目立つ。2n=15の3倍体であり、種子は不稔。

オオホウキギクは頭花が直径約11㎜と大きく、筒状花は冠毛とほぼ同長。痩果が長さ約2.5㎜、紫褐色になる。

ヒロハホウキギクとオオホウキギクとの雑種も確認されており、オソザキホウキギクという。

従来はシオン属(Aster)の中に含められてきたが、最近はシムフィヨトリクム属 ((Symphyotrichum)として分類されている。

神奈川県植物誌ではヒロハホウキギクの学名をAster subulatus Michx. var. ligulatus Shinnersとしている。Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. ligulatum (Shinners) S. D. Sundb.が同義語であり、U.S.Aの南部、メキシコ原産であり、southern annual saltmarsh asterなどと呼ばれる。しかし、U.S.Aで確認されている5変種のうち2n=10は3種あり、var. ligulatusの他にvar. parviflorumとvar. subulatumがある。このうち花の大きさ、色がよく似ており、頭花の筒状花の数が合致するのはvar. parviflorumと思われる。ヒロハホウキギクと思われるものを調べたところ、ほぼ合致している。また、USDAでも日本やハワイに帰化しているとしている。var. parviflorumをヒロハホウキギクと認めたものがないので今後の専門家の研究に期待したい(ホウキギクの学名参照)。Kewscienceなどではvar. parviflorumをSymphyotrichum expansumのsynonymとしている。

ホウキギクはAster subulatus Michx. var. sandwicensis (A.Gray ex H.Mann) A.G.Jones=Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. squamatum (Spreng.) S. D. Sundbであり、USDAでは南アメリカ原産としている。

ホウキギクは2n =20で葉幅が狭く、花が小さく、花を上から見たときに冠毛が目立つ。また、冠毛が痩果の2倍程度の長さ。(ホウキギクとヒロハホウキギクの比較参照)

ホウキギクとヒロハホウキギクとの雑種はムラサキホウキギクといわれ、頭花がヒロハホウキギクに似て、ホウキギクより濃い淡紫色で、冠毛が目立つ。2n=15の3倍体であり、種子は不稔。

オオホウキギクは頭花が直径約11㎜と大きく、筒状花は冠毛とほぼ同長。痩果が長さ約2.5㎜、紫褐色になる。

ヒロハホウキギクとオオホウキギクとの雑種も確認されており、オソザキホウキギクという。

従来はシオン属(Aster)の中に含められてきたが、最近はシムフィヨトリクム属 ((Symphyotrichum)として分類されている。

神奈川県植物誌ではヒロハホウキギクの学名をAster subulatus Michx. var. ligulatus Shinnersとしている。Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. ligulatum (Shinners) S. D. Sundb.が同義語であり、U.S.Aの南部、メキシコ原産であり、southern annual saltmarsh asterなどと呼ばれる。しかし、U.S.Aで確認されている5変種のうち2n=10は3種あり、var. ligulatusの他にvar. parviflorumとvar. subulatumがある。このうち花の大きさ、色がよく似ており、頭花の筒状花の数が合致するのはvar. parviflorumと思われる。ヒロハホウキギクと思われるものを調べたところ、ほぼ合致している。また、USDAでも日本やハワイに帰化しているとしている。var. parviflorumをヒロハホウキギクと認めたものがないので今後の専門家の研究に期待したい(ホウキギクの学名参照)。Kewscienceなどではvar. parviflorumをSymphyotrichum expansumのsynonymとしている。

ホウキギクはAster subulatus Michx. var. sandwicensis (A.Gray ex H.Mann) A.G.Jones=Symphyotrichum subulatum (Michx.) G. L. Nesom var. squamatum (Spreng.) S. D. Sundbであり、USDAでは南アメリカ原産としている。