イヌホオズキ 犬酸漿

Flora of Mikawa

ナス科 Solanaceae ナス属

| 中国名 | 龙葵 long kui |

| 英 名 | black nightshade, blackberry nightshade |

| 学 名 | Solanum nigrum L. |

| 花 期 | 6~11(12)月 |

| 高 さ | 30~80㎝ |

| 生活型 | 1年草 |

| 生育場所 | 荒地、草地、畑地、道端 |

| 分 布 | 在来種 日本全土、アジア、ヨーロッパ、北アフリカ |

| 撮 影 | 幸田町 06.10.22 |

イヌホオズキはナス科ナス属・ナス節(section Solanum)に分類され、イヌホオズキ類、モレロイド植物(Morelloid cladeの植物:black nightshades または Maurella(Morella))、またはブラックナイトシェードグループの植物ともいわれる。イヌホオズキが属型(generic type)である。

イヌホオズキは、場所を選ばず、街角でもところどころで見られ、畑の中で群生していることも多く、山の中の道端にも生えている。このため、他のイヌホオズキ類に混生していることも多い。イヌホオズキ類には食用とされるものがあるが、普通、葉や茎など全体に毒性のあるソラニン Solanine が含まれ、注意が必要である。ソラニンはジャガイモの芽の毒で知られている。ジャガイモの皮にも多く含まれ、緑色のところに多い。ソラニンの成人の経口中毒量は200~400mgである。メークインは特に多く、皮に約0.9㎎/g、皮つきの小芋に約0.04㎎/g含まれるといい、通常の食事では中毒のおそれはないとされている。水に可溶性であり、煮ても分解されない。

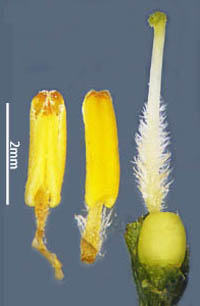

1年生または短命の直立または横這いになる多年生草本で、高さ1.0mまでになり、亜木質で基部で分枝する。茎は広がるか傾伏し、円柱形~鋭い稜があり、緑色で、稜にはしばしば刺があるが、古い茎は刺のようには見えず、目立って中空ではない。新枝には軟毛があり、単純で開出する単列の腺ない毛または腺毛があり、これらは1~6細胞で、長さ0.5~0.6mmである。古い茎は無毛で、毛状突起の基部は偽刺として残る。仮軸枝は2葉がつき(difoliate)、双生(geminate)ではない。葉は単葉で、長さ3.8~7.2(~14.5)cm、幅2.5~5.0(~9.5)cm、広卵形、膜質、緑色、表裏同色、無臭またはやや悪臭がある。上面にはまばらに毛があり、茎と同じような開出する単純な単列の毛が葉脈と葉身に沿って均等に散在し、下面には葉脈に沿ってより密に毛が生え、葉身に沿ってまばらに、茎のものと同じような腺の無いおよび/または腺毛が生え、主葉脈は5~7対、基部は鈍形~切形、やや漸尖し、縁は特に下2/3に波状の歯があり、稀に全縁または深い歯があり、先は鋭形。葉柄は長さ0.5~3.0cm、茎のものと同じような単純な単列の腺毛および腺の無い毛が生える。花序は長さ0.8~2.0cm、節間があり、単純またはときに分岐し、花は花序に沿って間隔をあけてつき、花は(3~)4~10個、軟毛があり、茎と同様な開出する単純な単列の毛状突起がある。花序柄は長さ0.5~1.5cmで真っすぐ。小花柄は長さ3~5mm、基部の直径0.2~0.3mm、先端の直径0.2~0.3mmで広がり、基部に関節がある。小花柄の傷跡は0.3~0.7mm間隔で並ぶ。蕾はほぼ球形、花冠は開花前に萼からおよそ半分突出する。花は5数性ですべて完全花。萼筒は長さ0.8~1.0mm、円錐形。萼片は長さ0.5~0.8mm、幅0.6~0.8mm、三角形、先は鋭形またはやや丸みを帯び、軟毛があり、小花柄と同様に単列の腺の無い毛と腺毛が開出する。花冠は直径10~12mm、白色、基部近くの中央部は黄緑色、星状で、基部の1/2~2/3までの深さの裂片があり、裂片は長さ4.0~5.0mm、幅2.0~2.5mmで、開花時に強く反り返り、後に広がり、外側に密にパピラ状軟毛があり、単列の腺の無い毛が開出する。雄しべは等長、花糸の筒部は非常に短い~微細。花糸の自由部分は長さ0.5~0.7mm、内側に毛があり、開出する単列の単純な毛状突起がある。葯は長さ1.8~2.5mm、幅0.8~1.0mm、楕円形、基部がわずかに幅広く、黄色、先端には孔があり、孔は老化と乾燥により裂け目のように長くなる。子房は球形、無毛。花柱は長さ2.5~3.5mm、密に毛があり、葯錘(anther cone)に含まれる下半分にはもつれる2~3細胞の単純な単列の毛状突起があり、葯錘から0~1 mm突き出る。柱頭は頭状、微細なパピラがあり、生きた植物では緑色。果実は球形の液果で、直径6~10mm、成熟すると紫黒色または緑色~黄緑色になり、果皮は鈍いまたはわずかに光沢がある。果時の小花柄は長さ10~12mm、基部の直径は0.4~0.5mm、先端の直径は1.0~1.1mmで、一般に広がり、ときに反り返り、間隔は1.0~2.0mmで、果実が成熟すると落ち、宿存しないが、たまに花序に残る。果時の萼は増大せず、萼筒は長さ約1mm、萼片は長さ1.0~2.0mmで、果時に広がり反り返る。種子は1液果につき(15~)20~40個、長さ1.8~2.0mm、幅1.5~1.6mmで、扁平、涙滴形、先端付近にへそがあり、黄色、表面に微細な穴があり、種皮細胞の輪郭は五角形。球状顆粒(石細胞)は存在しないが(北米とヨーロッパ)、他の地域(アジア)では通常1液果に2(~8)個、直径0.5mm、褐色。2n=6x=72の6倍体であり、S. americanum × S. villosumと推定されている。(Jørgensen 1928; Tokunaga 1933; Ellison 1936; Nakamura 1937; Stebbins and Paddock 1949; Baylis 1958; Heiser et al. 1965; Saarisalo-Taubert 1967; Venkateswarlu and Rao 1972 [as S. nigrum S8, S11, S19]; Henderson 1974; Tandon 1974; Randell and Symon 1976; Edmonds 1977, 1981, 1982, 1983, 1984a; Ganapathi and Rao 1986a; Symon 1981; Bukenya 1996)。[Särkinen etc.(2018), Sandra Knapp etc.(2019)]

棘のない草本、ときに果実を付ける、ときに低木または着生植物。茎は円柱形または角張り、角は平滑または歯状のうねがあり、疎~密に毛が生え、毛は単列の多細胞毛、開出または伏せ、腺は無くまたは腺頭があり、球形の4細胞の腺が点在する。葉は葉柄があり、単葉、単生で互生または不等の対生または3輪生で、卵形~披針形、ときに菱形、先は尖鋭形、鋭形または鈍形、基部は楔形または心形、縁は全縁~波状の歯状。葉身は疎~密に毛が生え、茎と同様の毛がある。葉柄は通常、小樋状で翼がある。花序は花が2~36個、集散花序、花序柄があり、花序柄は単純または二股分岐し、成熟すると直立または後屈し、茎と同様に無毛~軟毛が生える。小花柄は成熟すると直立または後屈し、茎と同様に無毛から軟毛が生え、集散花序は散形~螺旋形(helicoid)、圧縮~緩い。花は小花柄があり、五数性。萼は鐘状星形で、萼片は広三角形~卵状披針形、成熟した萼片は宿存し、後屈または増大し、外側に軟毛が生え、上記と同様な毛がある。花冠は直径20mm未満、白色~紫色、しばしば基部に目立つ星形があり、星形~車形、花弁は反り返り、外側に上記のような毛がある。花糸は長さの約半分が融合し、花冠筒部と結合し、単列の多細胞の開出毛で覆われる。葯は輻合し、長円形、黄色~褐色、長円形の孔によって裂け、しばしば縦の裂け目になる。花粉は球形~ほぼ長円形(prolate)で、3溝孔型(tricolporate)、表面に顆粒状の刻削があり(sculpturing)、直径17~40µm。花柱は真っ直ぐまたは膝形で、しばしば突き出し、下部は短い開出毛で覆われる。柱頭は球状で、通常は頭状である。果実は多肉質、2室をもち、種子が多く、球形~卵形、黒色、褐色、赤色、橙色、黄色、または緑色、直径は6~10(~17)mm。種子は小さく、長さ0.75~2.5mm、扁平、倒卵形~斜めの卵形、粗いまたは網状の種皮を持ち、白色、黄色、または褐色。球状顆粒(sclerotic granules)は有または無。これらのナス属植物の特徴である表皮毛(epidermal hair)の形態の詳細は、Edmonds(1982)に示されており、種皮の構造と発達、および花粉の形態については、Edmonds(それぞれ1983と1984a)で説明および議論されている。

世界中に広く帰化し、少しずつ形態が異なり、多数の異名がある。イヌホオズキはイヌホオオズキ類の中でも在来種であり、果実に光沢がなく、球状顆粒がないという特徴があり、区別しやすい。ただし、原産地であるFlora of China(FOC)の解説より、Flora of North America(FNA)の解説データの方に近い。

イヌホオオズキは茎が暗紫色を帯びることが多く、上向きの曲がった毛がある。葉は卵形~広卵形、縁は全縁~浅波状、葉の幅がやや広い。葉の両面に前向きに曲がった屈毛があり、葉裏の脈にも前向きに曲がった屈毛がある。短い総状花序に集まって花がつく。花冠は星形に平開した幅10~12㎜程度、白色~淡紫色で、5裂するが、基部まで切れ込まず、裂片の幅が広い。葯は長さ約2㎜。花柱は長さ4㎜前後、あまり曲がらない。萼は長さ2~3㎜、5裂し、切れ込みが浅くて萼片が短く、若い果実を上から見ると5角形に近いようなものも見られる。果実は直径8㎜前後、未熟な緑色のときにも光沢がほとんどなく、熟して黒くなっても光沢はない。ただし、やや光沢のある果実が混じるときもある。果実の表面に見えるフケ状の班紋は少ない。他のイヌホオズキ類は果実の横幅がやや広くなるものが多いが、イヌホオズキはやや縦長になる。イヌホオズキ類は果実中に種子と一緒に含まれる球状の顆粒=石細胞(stone-cell=sclerotic granules=sclerids:硬化した顆粒)の数で同定するが、イヌホオズキにはこれがない。種子は淡褐色、1果実中に15~60個程度含まる。他のイヌホオズキ類より種子が大きく長さ約2㎜。1果実中の種子数は果実の小さいものでは種子数が少ない。

果実中の種子数などを含めた調査を独自に行ったところ、下表のとおり文献値とほぼ一致している。

日本にあるイヌホオズキ類の中で特徴があり、判別しやすい。例外があるため、1つの特徴では誤りやすく、複数株を確認した方がよい。混生していることも多いので注意。

特徴 ① 花冠裂片の幅が広く、切れ込みが浅い。

② 果実に光沢がなく、やや縦長。

③ 種子が長さ約2㎜と大きい。

④ 球状顆粒がない。

⑤ 花粉が大きい。

※ 実測の種子数は果径7㎜以上の数値を示した。

実測の種子数の()は7㎜以下を含めたとき。

他のイヌホオズキ類との比較はイヌホオズキ類の比較表にまとめ、検索表を作成した。

花が大きく、球状顆粒がないのがイヌホオズキであり、球状顆粒があるものはオオイヌホオズキやダグラスイヌホオズキである。ダグラスイヌホオズキと思われたものはSandra Knapp etc.(2019)やFNAの解説では種子が大きく、長さ1.5~2mm(実測は1.1~1.5mm)で、葯や花柱も長く、花柱の葯錘からの突き出しがかなり長く、観察したものと異なっていることが明らかになり、果実の萼片も密着して反り返らない。ダグラスイヌホオズキ類似種と訂正した。

花がやや小さく、明瞭な淡紫色になることが多いのはアメリカイヌホオズキやムラサキイヌホオズキ類似種である。

花が小さく、果実の光沢が強く、果実が緑色の時、フケ状班紋が明瞭なのが、テリミノイヌホオズキである。果実の萼が早くから基部から捲れ上がるのも特徴。テリミノイヌホオズキにはカンザシイヌホオズキ型と垂れ実型がある。垂れ実型には葯が褐色を帯びるものと帯びないものがある。

イヌホオズキは、場所を選ばず、街角でもところどころで見られ、畑の中で群生していることも多く、山の中の道端にも生えている。このため、他のイヌホオズキ類に混生していることも多い。イヌホオズキ類には食用とされるものがあるが、普通、葉や茎など全体に毒性のあるソラニン Solanine が含まれ、注意が必要である。ソラニンはジャガイモの芽の毒で知られている。ジャガイモの皮にも多く含まれ、緑色のところに多い。ソラニンの成人の経口中毒量は200~400mgである。メークインは特に多く、皮に約0.9㎎/g、皮つきの小芋に約0.04㎎/g含まれるといい、通常の食事では中毒のおそれはないとされている。水に可溶性であり、煮ても分解されない。

1年生または短命の直立または横這いになる多年生草本で、高さ1.0mまでになり、亜木質で基部で分枝する。茎は広がるか傾伏し、円柱形~鋭い稜があり、緑色で、稜にはしばしば刺があるが、古い茎は刺のようには見えず、目立って中空ではない。新枝には軟毛があり、単純で開出する単列の腺ない毛または腺毛があり、これらは1~6細胞で、長さ0.5~0.6mmである。古い茎は無毛で、毛状突起の基部は偽刺として残る。仮軸枝は2葉がつき(difoliate)、双生(geminate)ではない。葉は単葉で、長さ3.8~7.2(~14.5)cm、幅2.5~5.0(~9.5)cm、広卵形、膜質、緑色、表裏同色、無臭またはやや悪臭がある。上面にはまばらに毛があり、茎と同じような開出する単純な単列の毛が葉脈と葉身に沿って均等に散在し、下面には葉脈に沿ってより密に毛が生え、葉身に沿ってまばらに、茎のものと同じような腺の無いおよび/または腺毛が生え、主葉脈は5~7対、基部は鈍形~切形、やや漸尖し、縁は特に下2/3に波状の歯があり、稀に全縁または深い歯があり、先は鋭形。葉柄は長さ0.5~3.0cm、茎のものと同じような単純な単列の腺毛および腺の無い毛が生える。花序は長さ0.8~2.0cm、節間があり、単純またはときに分岐し、花は花序に沿って間隔をあけてつき、花は(3~)4~10個、軟毛があり、茎と同様な開出する単純な単列の毛状突起がある。花序柄は長さ0.5~1.5cmで真っすぐ。小花柄は長さ3~5mm、基部の直径0.2~0.3mm、先端の直径0.2~0.3mmで広がり、基部に関節がある。小花柄の傷跡は0.3~0.7mm間隔で並ぶ。蕾はほぼ球形、花冠は開花前に萼からおよそ半分突出する。花は5数性ですべて完全花。萼筒は長さ0.8~1.0mm、円錐形。萼片は長さ0.5~0.8mm、幅0.6~0.8mm、三角形、先は鋭形またはやや丸みを帯び、軟毛があり、小花柄と同様に単列の腺の無い毛と腺毛が開出する。花冠は直径10~12mm、白色、基部近くの中央部は黄緑色、星状で、基部の1/2~2/3までの深さの裂片があり、裂片は長さ4.0~5.0mm、幅2.0~2.5mmで、開花時に強く反り返り、後に広がり、外側に密にパピラ状軟毛があり、単列の腺の無い毛が開出する。雄しべは等長、花糸の筒部は非常に短い~微細。花糸の自由部分は長さ0.5~0.7mm、内側に毛があり、開出する単列の単純な毛状突起がある。葯は長さ1.8~2.5mm、幅0.8~1.0mm、楕円形、基部がわずかに幅広く、黄色、先端には孔があり、孔は老化と乾燥により裂け目のように長くなる。子房は球形、無毛。花柱は長さ2.5~3.5mm、密に毛があり、葯錘(anther cone)に含まれる下半分にはもつれる2~3細胞の単純な単列の毛状突起があり、葯錘から0~1 mm突き出る。柱頭は頭状、微細なパピラがあり、生きた植物では緑色。果実は球形の液果で、直径6~10mm、成熟すると紫黒色または緑色~黄緑色になり、果皮は鈍いまたはわずかに光沢がある。果時の小花柄は長さ10~12mm、基部の直径は0.4~0.5mm、先端の直径は1.0~1.1mmで、一般に広がり、ときに反り返り、間隔は1.0~2.0mmで、果実が成熟すると落ち、宿存しないが、たまに花序に残る。果時の萼は増大せず、萼筒は長さ約1mm、萼片は長さ1.0~2.0mmで、果時に広がり反り返る。種子は1液果につき(15~)20~40個、長さ1.8~2.0mm、幅1.5~1.6mmで、扁平、涙滴形、先端付近にへそがあり、黄色、表面に微細な穴があり、種皮細胞の輪郭は五角形。球状顆粒(石細胞)は存在しないが(北米とヨーロッパ)、他の地域(アジア)では通常1液果に2(~8)個、直径0.5mm、褐色。2n=6x=72の6倍体であり、S. americanum × S. villosumと推定されている。(Jørgensen 1928; Tokunaga 1933; Ellison 1936; Nakamura 1937; Stebbins and Paddock 1949; Baylis 1958; Heiser et al. 1965; Saarisalo-Taubert 1967; Venkateswarlu and Rao 1972 [as S. nigrum S8, S11, S19]; Henderson 1974; Tandon 1974; Randell and Symon 1976; Edmonds 1977, 1981, 1982, 1983, 1984a; Ganapathi and Rao 1986a; Symon 1981; Bukenya 1996)。[Särkinen etc.(2018), Sandra Knapp etc.(2019)]

ナス節(section Solanum)に属する種の特徴

ナス節(section Solanum)はナス科植物の Solanum nigrum L. として一般に知られている種を中心とし、この属の中で最大かつ最も変異に富んだ種群の1つである。通常は section Morella (Maurella (Dun.) Dumort.; Morella (Dun.) Bitt.)と呼ばれるが、属型が S. nigrum であるため、この節の正しい名称は Solanum (Seithe 1962) である。棘のない草本、ときに果実を付ける、ときに低木または着生植物。茎は円柱形または角張り、角は平滑または歯状のうねがあり、疎~密に毛が生え、毛は単列の多細胞毛、開出または伏せ、腺は無くまたは腺頭があり、球形の4細胞の腺が点在する。葉は葉柄があり、単葉、単生で互生または不等の対生または3輪生で、卵形~披針形、ときに菱形、先は尖鋭形、鋭形または鈍形、基部は楔形または心形、縁は全縁~波状の歯状。葉身は疎~密に毛が生え、茎と同様の毛がある。葉柄は通常、小樋状で翼がある。花序は花が2~36個、集散花序、花序柄があり、花序柄は単純または二股分岐し、成熟すると直立または後屈し、茎と同様に無毛~軟毛が生える。小花柄は成熟すると直立または後屈し、茎と同様に無毛から軟毛が生え、集散花序は散形~螺旋形(helicoid)、圧縮~緩い。花は小花柄があり、五数性。萼は鐘状星形で、萼片は広三角形~卵状披針形、成熟した萼片は宿存し、後屈または増大し、外側に軟毛が生え、上記と同様な毛がある。花冠は直径20mm未満、白色~紫色、しばしば基部に目立つ星形があり、星形~車形、花弁は反り返り、外側に上記のような毛がある。花糸は長さの約半分が融合し、花冠筒部と結合し、単列の多細胞の開出毛で覆われる。葯は輻合し、長円形、黄色~褐色、長円形の孔によって裂け、しばしば縦の裂け目になる。花粉は球形~ほぼ長円形(prolate)で、3溝孔型(tricolporate)、表面に顆粒状の刻削があり(sculpturing)、直径17~40µm。花柱は真っ直ぐまたは膝形で、しばしば突き出し、下部は短い開出毛で覆われる。柱頭は球状で、通常は頭状である。果実は多肉質、2室をもち、種子が多く、球形~卵形、黒色、褐色、赤色、橙色、黄色、または緑色、直径は6~10(~17)mm。種子は小さく、長さ0.75~2.5mm、扁平、倒卵形~斜めの卵形、粗いまたは網状の種皮を持ち、白色、黄色、または褐色。球状顆粒(sclerotic granules)は有または無。これらのナス属植物の特徴である表皮毛(epidermal hair)の形態の詳細は、Edmonds(1982)に示されており、種皮の構造と発達、および花粉の形態については、Edmonds(それぞれ1983と1984a)で説明および議論されている。

Solanum Section Solanumの北米の種

Solanum節(S. nigrum 複合体としても知られる)は、約30種の1年草または短命の多年草をもつ世界的なグループであり、温帯から熱帯地域、海抜から標高 3500mを超える地域に分布する。北米にはSolanum節の11種が生息していることが示されていた(Schilling 1981)。現在は約13種以上確認され、8個の2倍体(n=12)種のうち、、Solanum americanum(テリミノイヌホオズキ)、Solanum douglasi、Solanum interius、Solanum pseudogracile、Solanum emulans(アメリカイヌホオズキ)、Solanum nigrescens(オオイヌホオズキ)および Solanum triflorum(ハゴロモイヌホオズキ)は明らかに北米在来種である。8番目の2倍体種、Solanum sarrachoides(ケイヌホオズキ) は南米から導入されたものである。6倍体種である、南アメリカ原産のSolanum furcatum、アジア、ヨーロッパ、北アフリカ原産のSolanum nigrum(イヌホオズキ)、およびアジア、ヨーロッパ原産の4倍体種であるSolanum villosum(アカミノイヌホオズキ) はまれにしか生息しない。他の6倍体種、Solanum scabrum(ナンゴクイヌホオズキ) および アフリカ原産の4倍体種のSolanum retroflexum は、ときに栽培される。学名に変更があり、現在のS. americanum(テリミノイヌホオズキ)は、以前は Solanum nodiflorum とされていた。Solanum ptycanthum という名前は、以前はSolanum americanum と呼ばれていた米国北東部の種に対して使用されていたが、現在ではSolanum emulans Raf.(アメリカイヌホオズキ)に変更され、Solanum ptycanthumはSolanum americanumのsynonymとされている。イヌホオズキの調査結果

世界中に広く帰化し、少しずつ形態が異なり、多数の異名がある。イヌホオズキはイヌホオオズキ類の中でも在来種であり、果実に光沢がなく、球状顆粒がないという特徴があり、区別しやすい。ただし、原産地であるFlora of China(FOC)の解説より、Flora of North America(FNA)の解説データの方に近い。

イヌホオオズキは茎が暗紫色を帯びることが多く、上向きの曲がった毛がある。葉は卵形~広卵形、縁は全縁~浅波状、葉の幅がやや広い。葉の両面に前向きに曲がった屈毛があり、葉裏の脈にも前向きに曲がった屈毛がある。短い総状花序に集まって花がつく。花冠は星形に平開した幅10~12㎜程度、白色~淡紫色で、5裂するが、基部まで切れ込まず、裂片の幅が広い。葯は長さ約2㎜。花柱は長さ4㎜前後、あまり曲がらない。萼は長さ2~3㎜、5裂し、切れ込みが浅くて萼片が短く、若い果実を上から見ると5角形に近いようなものも見られる。果実は直径8㎜前後、未熟な緑色のときにも光沢がほとんどなく、熟して黒くなっても光沢はない。ただし、やや光沢のある果実が混じるときもある。果実の表面に見えるフケ状の班紋は少ない。他のイヌホオズキ類は果実の横幅がやや広くなるものが多いが、イヌホオズキはやや縦長になる。イヌホオズキ類は果実中に種子と一緒に含まれる球状の顆粒=石細胞(stone-cell=sclerotic granules=sclerids:硬化した顆粒)の数で同定するが、イヌホオズキにはこれがない。種子は淡褐色、1果実中に15~60個程度含まる。他のイヌホオズキ類より種子が大きく長さ約2㎜。1果実中の種子数は果実の小さいものでは種子数が少ない。

果実中の種子数などを含めた調査を独自に行ったところ、下表のとおり文献値とほぼ一致している。

日本にあるイヌホオズキ類の中で特徴があり、判別しやすい。例外があるため、1つの特徴では誤りやすく、複数株を確認した方がよい。混生していることも多いので注意。

特徴 ① 花冠裂片の幅が広く、切れ込みが浅い。

② 果実に光沢がなく、やや縦長。

③ 種子が長さ約2㎜と大きい。

④ 球状顆粒がない。

⑤ 花粉が大きい。

| Solanum nigrum イヌホオ ズキ 神奈川県植物誌 |

Solanum nigrum FNA |

Solanum nigrum Flola of China |

Solanum nigrum Sandra Knapp etc.(2019) |

実測値 (イヌホオズキ) |

|

|---|---|---|---|---|---|

| 花序の花 個 | 5~12 | (3~)4~10 | - | (3~)4~10 | 4~11 |

| 花径 ㎜ | 8~12 | 10~15 | 8~10 | 10~12 | 9~14 |

| 花柱 ㎜ | 4~6 | 2.5~3.5 | 5~6 | 2.5~3.5 | 3.3~4.0 |

| 葯 ㎜ | 2~3 | (1.8~)2~2.5 | 2.5~3.5 | 1.8~2.5 | 1.8~2.6 |

| 果実光沢 | 無 | 鈍~わずか | 鈍 | 鈍~わずか | 無 |

| 果径 ㎜ | 7~10 | 5~10 | 8~10 | 6~10 | 5~9 |

| 種子数 個 | 30~60 | (15~)20~40(60) | - | (15~)20~40 | (5)22~53 |

| 種子長 ㎜ | 約2 | 1.8~2.0 | 約2 | 1.8~2.0 | 1.7~2.2 |

| 種子の色 | - | 黄色 | - | 褐色 | 淡褐色 |

| 球状顆粒 個 | 0 | 0 | 0 | 0or2(~8) | 0 |

実測の種子数の()は7㎜以下を含めたとき。

他のイヌホオズキ類との比較はイヌホオズキ類の比較表にまとめ、検索表を作成した。

花が大きく、球状顆粒がないのがイヌホオズキであり、球状顆粒があるものはオオイヌホオズキやダグラスイヌホオズキである。ダグラスイヌホオズキと思われたものはSandra Knapp etc.(2019)やFNAの解説では種子が大きく、長さ1.5~2mm(実測は1.1~1.5mm)で、葯や花柱も長く、花柱の葯錘からの突き出しがかなり長く、観察したものと異なっていることが明らかになり、果実の萼片も密着して反り返らない。ダグラスイヌホオズキ類似種と訂正した。

花がやや小さく、明瞭な淡紫色になることが多いのはアメリカイヌホオズキやムラサキイヌホオズキ類似種である。

花が小さく、果実の光沢が強く、果実が緑色の時、フケ状班紋が明瞭なのが、テリミノイヌホオズキである。果実の萼が早くから基部から捲れ上がるのも特徴。テリミノイヌホオズキにはカンザシイヌホオズキ型と垂れ実型がある。垂れ実型には葯が褐色を帯びるものと帯びないものがある。